ナス属

| ナス属 | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Solanum L. | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| ナス属 |

ナス属(学名:Solanum/ソラナム)は、ナス科最大の属で、現在では約1,500〜2,000種で構成されている。 人間にとって重要な3つの食用作物で生産量の高いジャガイモ(Solanum tuberosum)、トマト(Solanum lycopersicum)、ナス(Solanum melongena)などの有用植物がよく知られているが、その他にも食用される種や、イヌホオズキ(Solanum nigrum)やズルカマラ(Solanum dulcamara)のような薬用植物、さらには花や果実を観賞するために栽培される多くの植物が含まれます。 多くのナイトシェードは様々なアルカロイドを含み、人間にとって薬用になるものもあれば、毒になったり、有毒な部分があったりします。

属の大きさや多様性などから、分類学的に未だ全てが正確には解明されていませんが、AGPを主要とする分子生物学的研究によって、それは常に更新され続けています。

例えば、以前はトマト属(Lycopersicon)やタマリロ属(Cyphomandra)のように、独立して分類されていた多くの属が、現在では亜属(Subgenus)または、節(Section)としてナス属に含まれています。

起源

ナス属のモデル植物であるトマトやジャガイモは、いずれも新世界起源のペトタ亜属(Solanum subg. Potatoe)の種であるが、ナスは旧世界起源のレプトステモナム亜属(Solanum subg. Leptostemonum)の種であるとされています。

分布と生息地

ナス属は、北極付近を除いて世界中に分布していますが、最も種が集中しているのは熱帯・亜熱帯地域です。 しかし、ほとんどのナス属の種は、南アメリカ、特にアンデス地方が原産です。 多様性と固有性の二次的な中心地は、北アメリカ、中央アメリカ、ブラジル東部、西インド諸島、オーストラリア、アフリカ、マダガスカルにあります。

ナス属の種は、これらの分布地域で環境が様々に異なる生息地に適応しています。 標高0~4,500mに生息し、砂漠や熱帯雨林など環境条件の厳しい地域にも生息しています。

染色体番号

属の規模が大きく、系統がはっきりしない部分もあるため、属内の染色体数の完全な調査はまだ行われていません。 しかし、ほとんどの種は基本染色体数が x = 12 で、2倍体であり、24本の染色体を持っている。 倍数化は非常に多く、染色体セットが 2n = 4x = 48、2n = 4x = 48、2n = 6x = 72、2n = 6x = 72、2n = 8x = 96、2n = 8x = 96 の代表的なものがある。 例外としては、オーストラリアのArchaesolanum属の7種は x= 23、Solanum bullatumは n= 15、ツノナス(Solanum mammosum)は n= 11 となっている。

食用作物

ナス属の食用種の多くは果実、葉、塊茎を可食部とする。 属内で生産量が最も多いのはジャガイモであり、次にトマト、続いて茄子である。 特に、この3つの作物は何世紀にもわたって人間が食べるために品種改良され、現在では世界規模で栽培されています。

ジャガイモ

一般的なジャガイモであるソラナム・ツベロサム(Solanum tuberosum)は、スペイン帝国によるインカ帝国の征服を機に16世紀後半にスペイン人によってアメリカ大陸からヨーロッパに伝えられ、日本には慶長3年(1598年)にオランダ商船により、インドネシアのジャカルタから長崎へ伝わりました。 現在、世界中で栽培されているジャガイモの99%以上は、チリ中南部の低地で生まれた品種を起源としています。 現在では、世界各地で主食として食べられており、トウモロコシ、小麦、米に次ぐ世界第4位の食料作物となっています。 ヨーロッパ、特に北欧・東欧では、一人当たりの消費量がいまだに世界一であり、必須の作物である。 日本でも給食や家庭料理で人気の高いカレーにはジャガイモは欠かせません。

トマト

トマトはスペイン帝国によるアステカ帝国の征服を機に16世紀にヨーロッパで導入されました。 当初は観賞用として栽培されていましたが、17世紀から人間の食べ物として消費されるようになりました。 現在、トマトは世界のほぼすべての国で栽培されています。

トマトの分類群ソラナム・リコペルシコン(Solanum sect. Lycopersicon)の種は、一般的なトマトであるソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum)の他、ソラナム・ペンネリ(Solanum pennellii)、ソラナム・ピンピネリフォリウム(Solanum pimpinellifolium)、ソラナム・ペルビアナム(Solanum peruvianum)、ソラナム・ケエスマニアエ(Solanum cheesmaniae)、ソラナム・ガラパゲンセ(Solanum galapagens)、ソラナム・キレンセ(Solanum chilense)などの野生種のトマトから育成されることもある。

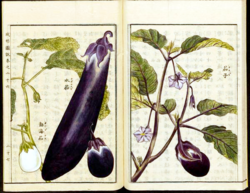

ナス

一般的なナスであるソラヌム・メロンゲナ(Solanum melongena)は、もともと野生種でビター・アップル、ビタートマトとよばれるソラナム・インカナム(Solanum incanum)から作物化されたもので、おそらく南アジアと東アジアの2つの独立した作物化が行われたと考えられています。 2018年には、中国とインドを合わせて世界のナスの生産量の87%を占めています。 栄養学的には、多量栄養素、微量栄養素の含有量は少ないが、調理することで果肉に油分や旨味を吸収することができるため、広く料理に利用される。

その他

地域的に重要な食用作物の種もある。 例えば、エチオピアナスまたはジロ(Solanum aethiopicum)、ナランジラ(Solanum quitoense)、ターキーベリー(Solanum torvum)、ペピーノ(Solanum muricatum)、タマリロ(Solanum betaceum)、ウルフアップル(Solanum lycocarpum)、ガーデン・ハックルベリー(Solanum scabrum)、ブッシュトマト(オーストラリアの数種)などが挙げられる。

薬理学

ナス属の種によっては中毒は珍しいことではなく、場合によっては致命的な危険性もある。 しかし、いくつかの種は地域の民族薬理学的用途として伝統医学や民間療法に用いられており、特に古くからその種を扱ってきた先住民によって使われきました。

ナス属の植物化学的研究では、ステロイドサポニン、ステロイドアルカロイド、テルペン、フラボノイド、リグナン、ステロール、フェノールコマンダー、クマリンなどの化合物が同定されている。 本属に属する多くの種は、乳癌(4T1およびEMT)、大腸癌(HCT116、HT29、SW480)、前立腺癌(DU145)などの様々な腫瘍に対して細胞毒性を示すなど、非常に幅広い薬理活性を示します。 これらの生物学的活性は、多くのステロイドサポニン、ステロイドアルカロイド、フェノール類に起因している。

伝統的な薬用用途

鎮痛剤、駆虫剤、抗アレルギー剤、抗アネミック剤、抗喘息剤、抗菌剤、抗癌剤、抗けいれん剤、抗うつ剤、抗糖尿病剤、抗真菌剤、抗ヒスタミン剤、抗高血圧剤、抗炎症剤が含まれる、抗リーシュマニア薬、駆虫薬、抗軟体動物駆除薬、抗侵害受容薬、抗乾癬薬、抗プラスモジウム薬、抗原虫薬、抗トリパノソーマ薬、抗尿石症薬、抗ウイルス薬、心血管薬、利尿薬、肝保護薬、脂質低下薬、蚊の幼虫殺虫薬、腎毒性薬血管弛緩作用、その他。

→主な記事:ナス属の薬理学

ナイトシェード

北米や英国で最も一般的にナイトシェードと呼ばれているのはソラナム・ヅルカマラ(Solanum dulcamara)で、「Bittersweet Nightshade」や「Woody Nightshade」とも呼ばれている。 葉や卵型の赤い実には毒があり、有効成分はソラニンで、大量に摂取すると痙攣を起こして死に至ることもある。 ブラックナイトシェード(和名イヌホオズキ:Solanum nigrum)も一般的には毒とされているが、地域によっては完熟した果実や葉を調理して食べることもある。 デッドリーナイトシェード(Deadly Nightshade:致命的ナイトシェード)と呼ばれるベラドンナ(Atropa belladonna)は、ナス属ではないが、ナス科の植物である。

分類学

1753年にカール・フォン・リンネによって定義されたナス属(Solanum)の分類化は常に問題となっていたが、徐々に並べ替えが行われ、コンセンサスが得られつつある。

以下のリストは、本属の伝統的な細分類といくつかの注目すべき種の暫定的なラインナップである。 本属の系統はまだ完全に解明されておらず、多くの種が再評価されていないため、ここでは暫定的に使用されている。

DNA配列データのクラディズム分析によると、今までの細分化や階級付けは大半が無効であることが示唆されている。 レプトステモナム亜属(Solanum subg. Leptostemonum)は、現在のところ明確に細分化できる唯一の属である。 特筆すべきは、従来のルリヤナギ節(Cyphomandropsis)や古いキフォマンドラ属(Cyphomandra)の種を主要な系統として含んでいることである。

外部分類

| ナス科(Solanaceae) |

| ||||||||||||||||||||||||

→主な記事:ナス科の分類学

内部分類

ナス科植物の系統は、ナス属に属する種の概要と属内での系統的な位置を示している。 ナス属の個々のグループの現行のモノグラフ(分類学的な総説論文)に受け入れられ、公表されている名称と発表されている名称の合計の比率を観察した外挿によると、約1,328種がナス属に属することになります。 これは、植物属の中でも最大級のものです。

ここで紹介する分類学は、分子生物学的研究に基づいており、それに基づいてリン・ボウズ(ユタ大学)は2005年には本属を12の分岐群に細分化した。 115種のナス属の ndhF(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド-脱水素酵素F型)データを用いて行った系統学的研究では、ナス属は以下の主要な分岐群に分けられ、決定された分岐群間の関係は、以下のクラドグラムに示されている。

※ジャガイモとトマトは、ポテト分岐群に含まれ、ナスはレプトステモナム分岐群に含まれる。

| ナス属(Solanum) |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

しかし、これらの研究に基づいても、最終的な系統樹はまだ確立されていません。 それは、一方では結果によって分岐群間の関係を明確に決定することができず、他方では他の遺伝子の対応する研究や、形態学的および生化学的な特徴によって結果を確認する必要があるからです。

歴史

1753年にカール・フォン・リンネが『Species Plantarum』の中で、主にヨーロッパやアメリカの種を中心に合計23種をソラナム(Solanum)という一般名で記載したのが始まりである。 とりわけ1732年のヨハン・ヤーコプ・ディレンの研究を参考にしたという。 その後、この属に割り当てられる種の数は着実に増えていった。 1813年に出版されたミシェル・フェリックス・デュナルの『Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum』では235種、1816年の改訂版では321種が確認されている。 アルフォンス・ドゥ・カンドールが出版した『Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis』では、デュナルは1852年まで約900種を対象とした属の包括的なモノグラフを執筆している。 この著作の中で、今日ではナス属のリコペルシカム(Lycopersicum)セクションとパキフィラ(Pachyphylla)セクションに数えられているトマト属(Lycopersicon)とキフォマンドラ属(Cyphomandra)を別の属として挙げている。

デュナルは当初、ナイトシェードを棘のある種を「Inermia」、棘のない種を「Aculeata」という2つのグループに分けていた。 1852年には、これをもとに、葯の形などの他の形態的特徴も考慮して、属を細分化する最初のアプローチを開発した。 1919年にゲオルク・ビターがさらに細分化したものを発表したが、デュナルと同じ特徴に言及している。

しかし、1962年にアルムート・セイテによって発表された属の区別は、葯や棘に言及したものではなく、三毛の形態にのみ言及したものであった。 このシステムは、1970年にジークフリート・ダナートによって拡張され、シュート軸とシュートの分岐スキームの特徴を含むようになりました。 これらの特徴はすべて、1972年にウィリアム・ダーシーによって確立された、属を7つの亜属に分ける系統学の基礎となっており、これは長い間、最も広く使われていた系統学でした。 ダーシーは1991年にシステムを拡張し、さらにセクションを増やし、その過程で1つのセクションの名前を変えた。 属を細分化するためのさらなるアプローチは、1999年にマイケル・ニー(ただし、新世界の種のみ)と2001年に出版されたアルマンド・テオドロ・フンツィカーの著書『The Genera of Solanaceae』では、1972年のダーシーによる分類を参照しているが、より最近の科学的知見を部門に取り入れるためにマイナーチェンジを行っている。 ほとんどの著作では、亜属、セクション、シリーズの特徴や特徴的な種が記載されているが、ニーだけは含まれる種の完全なリストを提供している。 そのため、異なる作品を比較することは困難です。

2004年以降、リン・ボウズ(ユタ大学),サンドラ・ナップ(ロンドン自然史博物館),マイケル・ニー(ニューヨーク植物園),デイビット・スプーナー(ウィスコンシン大学)を中心とした研究グループが、ナス属の完全なモノグラフの作成に取り組んでいる。 この共同プロジェクトは、アメリカ国立科学財団から資金提供を受けています。 この研究の重要な成果は、2005年にリン・ボウズが、2007年には、テリー・ウィースとリン・ボウズが分岐学的な基準で確立したクラディズムの細分化で、属内に合計13の主要な分岐群が存在することが示されました。