トマト属

| トマト属 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 分類(APG III) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Solanum sect. Lycopersicon | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| トマト属 |

トマト属(Sect. Lycopersicon:セクション. リコペルシコン)は、ナス属(Solanum)の中のペトタ亜属(Subgenus petota)に属する。

植物の階層分類「節:Section」という言葉は、日本国内においては知識者を除き、一般的に使われないため、多くにわかりやすく「トマト属」とよばれます。

トマト属には、南アメリカ西部に自生する13種が含まれている。 一般的なトマトであるソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum)は、16世紀にヨーロッパに到着し、現在では世界中で栽培されており、難民の生計保護やコミュニティ農業としても栽培されています。

長い間、独立した属とされ、リコペルシコン属(Lycopersicon)として分類されていましたが、DNA配列データの分岐解析により、現在ではジャガイモ(ソラナム・ツベロサム:Solanum tuberosum)を含む、ナイトシェード(ナス科植物の総称の意)に属することが確認されています。

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)は、一般的なトマト(Solanum lycopersicum)と野生のトマトとして知られている近縁の自然種からなる単系統の分岐群である。 これらの種はいずれも、有害な生物学的要因(病害虫)や非生物学的要因(水ストレスや塩ストレスなど)に対する抵抗性や、果実の品質形質に関する遺伝子を多数保有しており、トマトの育種にとって極めて重要な遺伝資源となっています。

説明

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)に属する種は、草本植物ですが、二次的な成長を見せることがあります。 自然環境では最初の成長期を終えた後、霜や干ばつで枯れてしまうため、一年草として扱われます。 どの種も、最初は茎が直立していますが、その後、枝の重さで株が伏せられ、さらには節が地面に触れて根を張るようになります。 ソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum)、ソラナム・ハブロカイテス(S. habrochaites)、ソラナム・チレンセ(S. chilense)、ソラナム・ペルビアナム(S. peruvianum)のいくつかの種は丈夫で、高さが80〜100cmになるまで直立した生育習慣を長く維持することができます。 どの種も非常に長い枝を出し、中にはソラナム・ピンピネリフォリウム(S. pimpinellifolium)やソラナム・リコペルシカム(S. lycopersicum)のように、長さが4mにもなるものもある。 これらの種の特徴である毛状突起は、ソラナム・ハブロカイテ(S. habrochaites)とソラナム・ペンネリ(S. pennellii)に特に多く見られる。 他にも、葉の形や大きさ、花の形や大きさ、果実の色など、野生のトマトの種類によって大きく異なります。

葉は半月状で、2~6枚の対生または亜対生の葉があり、無柄または葉柄があります。 葉のタイプには大きな種間・種内の違いがあり、羽状または双葉で、一次、二次、三次の葉がある。 これらの種の典型的な花序は、様々なタイプの枝を持つシモーゼ(確定した単純な花序)である。 花は黄色で、他のナス科の植物と同様に萼片は基部で結合し、花弁は全長にわたって結合している。 また、花の大きさや形も種によって異なり、大きな星型の花や非常に大きな柱頭(雌蕊の先端の部分にある花粉を受け取る器官)を持つ回転した花などがある。

分布と生息地

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)の種の自然な範囲は、主に南アメリカの西に広がっています。 ほとんどの種は、アンデス山脈の雨陰の谷間、アンデス山脈の西斜面の高地砂漠、ペルーとチリの太平洋岸付近の非常に乾燥したロマ層など、比較的乾燥した生息地に生息している。 また、高地に生息する種は、低地のフアイコ(Huaico:大雨の際に発生する泥や岩の雪崩)で形成された地層でも発見されることがあります。ソラナム・ピンピネリフォリウム(Solanum pimpinellifolium)は、湿った川の谷間や海岸の生息地でも見られます。 エクアドル中央部からペルー、チリ北部、ガラパゴス諸島までの南米アンデス山脈に生育し、ガラパゴス諸島の固有種であるソラナム・ケエスマニアエ(Solanum cheesmaniae)とソラナム・ガラパゲンセ(Solenum galapagense)の2種はガラパゴス諸島にのみ生息している。

野生のトマトは、海面から3000m以上の高地まで、乾燥した太平洋沿岸からアンデスの湿潤な高地まで、幅広い生息地に生息しています。 アンデス山脈の西側斜面には、太平洋に水を運ぶ川によって形成された無数の谷があります。 トマトの野生種は、これらの狭い谷間の異なる標高に生育し、互いに地理的に隔離されており、非常に特殊な土壌条件や微気候に適応しています。 このような生息地の多様性が、野生のトマトに見られる大きな多様性につながっています。

栽培用トマトの直接の野生種の祖先であるソラナム・リコペルシカム・ウァリエタース・セラシフォルメ(Solanum lycopersicum var. cerasiforme)は、他の野生種のトマトよりも湿度の高い生息地に広く分布しており、メキシコ、コロンビア、ボリビアなどの南米諸国に生息しています。 他の近縁種と比較しても、このような広い分布は、歴史的に見ても人為的に行われた可能性が高い。 熱帯・温帯のあらゆる地域の撹乱された生息地に自生しますが、数世代に渡ってそこで見かけることはほとんどありません。

生態学

受粉

トマトの花は、他のすべてのナイトシェードの花と同様に、花粉媒介を行うマルハナバチによる虫媒受粉に特化しています。 その際、昆虫は間接的な飛翔筋で振動させ、共振によって花粉を葯から振り出す。 ナイトシェードの花は蜜を出さないので、花粉だけがミツバチが花を訪れる動機となります。 特に花粉にはタンパク質や窒素が多く含まれているので幼虫の餌にもなります。 トマトの花を訪れたミツバチは、羽のホバリングによる振動受粉で花粉を得るのではなく、葯を分離して花粉を身体中にまとって奪います。 ハナアブ(花虻)もトマトの花を訪れ、口吻で花の中の蜜を探しますが、これらによる受粉はありません。

害虫と病害

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)の種を食草とする蝶は、全部で332種類あると報告されています。 しかし、これらの観察結果のほとんどは、世界中の温帯地域で栽培されたトマトから得られたものであり、自然の範囲に生息している蝶の種はわずか5つしかありません。

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)の種は様々な病原体に影響を受けやすい。 エキビョウキン(Phytophthora)や俗にクロカビと呼ばれるビクラドスポリウム(Cladosporium)などの真菌類による病害、トマト萎凋病の原因菌であるラルストニア・ソラナケアラム(Ralstonia solanacearum)などの細菌類による病害、タバコモザイクウイルスやペピーノモザイクウイルスなどの植物ウイルスやウイルスを媒介する植物寄生性線虫(Nematoda)による病害、そして害虫がいます。 いくつかの病気に対する耐性は、さまざまな野生種で実証されています。 ソラナム・アルカナム(Solanum arcanum)、ソラナム・ネオリッキ(Solanum neorickii)、ソラナム・ハブロカイテス(Solanum habrochaites)はうどんこ病に耐性があり、ソラナム・ピンピネリフォリウム(Solanum pimpinellifolium)はクラドスポリウムなどの真菌病に耐性があることがわかっています。

分類学

分類学上の歴史

16世紀に栽培用のトマトがヨーロッパに導入されて以来、植物学者はこの種がナス属(Solenum)の他の種と密接な関係にあることを認識してきた。 1694年、フランスの植物学者ジョゼフ・ピトン・トゥルヌフォールは、栽培されているトマトを初めて独立した属としてとらえ、 リコペルシカム(Lycopersicum:ギリシャ語で「狼の桃」の意)と命名した。 しかし、現在では多くのナス属の種が果実に多くの空洞やロキュールを持っていることが知られている。

一方、イギリスの植物学者であるフィリップ・ミラーは、トゥルヌフォールの基準に従ってリコペルシコン属(Lycopersicon)を正式に記載した。 その後、ミラーは1768年にリコペルシクム・エスクレントゥム(L. esculentum)、ペルビアナム(L. peruvianum)、ピンピネリフォリウム(L. pimpinellifolium)の診断を発表しています。

ミラーは、ジャガイモ(Solanum tuberosum)と他の2種のナス属(Solanum)をリコペルシカム属(Lycopersicum)に含めていたが、後の研究では、この2つの属を直接統合した。 ミラーとトゥルヌフォールの研究を受けて、フランスのミシェル・フェリックス・デュナル、イギリスのジョージ・ベンサムやジョセフ・ダルトン・フッカーが分類体系の中でリコペルシコン属(Lycopersicon)をナス属とは異なる属として認めた古典的、近代的な植物学者は数多くいます。 アメリカのドノヴァン・コレル、オーストラリアのデビッド・エリック・サイモン、そしてカナダ出身のウィリアム・ダーシーとアルゼンチンのアルマンド・テオドロ・フンツィカーという2人の著名なナス科の分類学者、また、トマトと関連する野生種を専門としていたアメリカの遺伝学者チャールズ・M・リックもリコペルシコン属(Lycopersicon)を認めています。

外部分類

ナス属(Solanum)の中で、リコペルシコンの項はペトタ亜属に分類される。 形態学的および分子レベルで行われた系統研究により、この属は単系統であることが示されている。 これらの調査で判明した近縁種の属との関係を以下の系統図に示します。

| ペトタ亜属(Subgenus petota) |

| ||||||||||||||||||||||||

内部分類

リコペルシコン(Sect. Lycopersicon)は、13の種が4つのグループに区別されています。

ネオ・リコペルシコン(Neolycopersicon)

- ソラナム・ペンネリ(Solanum pennellii):ペルー、ガラパゴス諸島。

エリオペルジコン(Eriopersicon)

- ソラナム・キレンセ(Solanum chilense):ペルーからチリ北部、ガラパゴス諸島まで。

- ソラナム・コルネリオムレリ(Solanum corneliomulleri):ペルー。

- ソラナム・ハブロカイテス(Solanum habrochaites):エクアドルからペルー。

- ソラナム・フアユラセンセ(Solanum huaylasense):ペルー。

- ソラナム・ペルビアナム(Solanum peruvianum):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。

アルカナム(Arcanum)

- ソラナム・アルカナム(Solanum arcanum):ペルー。

- ソラナム・ケミエレウスキィ(Solanum chmielewskii):ペルーからボリビア。

- ソラナム・ネオリッキ(Solanum neorickii):エクアドルからペルー。

リコペルシコン(Lycopersicon)

- ソラナム・チースマニエ(Solanum cheesmaniae):ガラパゴス諸島。

- ソラナム・ガラパゲンセ(Solanum galapagens):ガラパゴス諸島。

- ソラナム・ピンピネリフォリウム(Solanum pimpinellifolium):エクアドルからチリ、ガラパゴス諸島。

- ソラナム・リコペルシカム(Solanum lycopersicum):一般的なトマト。

種間の系統的な関係は、まだ疑いの余地があり明らかにされていない。

しかし、野生種のソラナム・ペンネリ(Solanum pennellii)が他のすべての種の基底にあると仮定すると、本種は単型のネオ・リコペルシコン(Neolycopersicon)グループに入れられる。

エリオペルジコン(Eriopersicon)グループの4種は、ほとんどが枝分かれした花序と緑色の果実を形成します。

また、自殖性で非分枝の花序に緑色の果実をつける3種は、アルカナム(Arcanum)グループに入れられている。

赤からオレンジ色の果実を持つ4種がリコペルシコン(Sect. Lycopersicon)グループを形成しています。

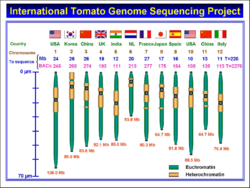

国際トマトゲノム配列決定プロジェクト

2004年、国際トマトゲノム配列決定プロジェクト(International Tomato Genome Sequencing Project)が、日本、中国、韓国、インド、イギリス、オランダ、フランス、スペイン、イタリア、アメリカからの参加者を含む、国際コンソーシアム( International Consortium)によって開始されました。

100トマトゲノム配列決定プロジェクト

バイオインフォマティクス研究者のサウロ・アフリトス(Saulo Alves Aflitos)は、ネオ・リコペルシコン(Neolycopersicon)および、エリオペルジコン(Eriopersicon)、アルカナム(Arcanum)、リコペルシコン(Lycopersicon)のグループを代表する84種のトマトと関連する野生種の全ゲノム配列を決定することにより、系統と遺伝的変異を調査しました。

2014年の「100トマトゲノム配列決定コンソーシアム」(100 Tomato Genome Sequencing Consortium)による、ソラナム・リコペルシコン(Solanum Sect. Lycopersicon)分岐群の調査では、以下を示します。

| リコペルシコン(Sect. Lycopersicon) |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

トマトと植物学の歴史

リンネ以前の歴史

文献

メソアメリカからヨーロッパへ移入されたトマトの最初の記述は、ピエトロ・アンドレア・マッティオリが、1544年に古代ギリシャの植物学者であるペダニウス・ディオスコリデスの薬物誌『Materia medica』を翻訳し、トマトを追記した『Di Pedacio Dioscoride Anazarbeo』です。

その中で、トマトはペダニウス・ディオスコリデスがすでに知っていたマンドレイクの一形態として描かれている。 1572年のフランス語の翻訳では、トマトは茄子の近くに置かれており、どちらもマンドレイクの仲間だと言われていました。

絵

最も古いトマトの絵は、レオンハルト・フックスによるものです。 この作品は出版されておらず、フックスの死後、彼の未発表原稿とともにウィーンのオーストリア国立図書館に持ち込まれたため、制作年代は正確にはわからないが、1542年から1566年のフックスの死までの間であることは間違いないとされています。

トマトの絵が最初に出版されたのは、1554年に出版されたレンベルト・ドドエンスの『Cruijdeboeck』です。

標本

現存するヨーロッパ最古のトマトの標本は『En Tibi Herbarium』(1542年~1544年)とされ、オランダのライデンにある生物多様性センターの宝物庫に保管されています。 この標本は製作者が不明で様々な憶測や仮説がある中、現在もなお謎に包まれている。

他では16世紀半ばに、ウリッセ・アルドロヴァンディが収集したもので、現在はイタリア・ボローニャ大学の植物標本館に保管されています。

語源

トマトをリコペルシコン(Lycopersicon)と呼ぶようになったのは、イタリア人のルイージ・アンギラーラに遡る。 1561年、彼は自分が知っているトマトを、アメリカ大陸発見のはるか以前の時代であるローマ帝国・ギリシャの医学者ガレノスが「λυκοπέρσιον:オオカミの桃」と呼んでいた植物と同一視しました。

カール・フォン・リンネ以前の植物学者の多くは、トマトをナス(Solanum)に近いものと考え、ソラナム・ポミフェルム(Solanum pomiferum:ナスのリンゴ)やそれに似た名前で呼ばれることがありました。 ジョゼフ・ピトン・トゥルヌフォールはトマトを他のナス属の植物から分離し、リコペルシコン(Lycopersicon)という名前をつけた最初の植物学者です。 彼は果実の室数によって両グループを区別し、2室の果実を持つ植物をナス属に、多室の果実を持つ植物をリコペルシコンに分類した。 彼はリコペルシコンの中に9つの異なる種を区別しましたが、そのうちの1つはホオズキ(Physalis)、もう1つはタマリロ(Solanum betaceum)と同一とされます。

リンネ以後の歴史

カール・フォン・リンネは、1753年の『Species Plantarum』初版において、2種類のトマトを記載し、ナス科のソラナム・リコペルシカム(Solanum Lycopersicum)とソラナム・ペルビアナム(Solanum peruvianum)としている。

フィリップ・ミラーは、1年後に出版した『The Gardeners Dictionary』の中で、この分類に反論し、リンネの2進法を使わずに、トマトをリコペルシコン(Lycopersicon)とし、果実の構造からジャガイモもこの属に加えた。 1768年、ミラーは著書の中で2進法の命名法を導入し、リコペルシコン属(Lycopersicon)の中で、ジャガイモやエチオピアナス(Solenum aethiopicum)など7種を区別した。 フィリップ・ミラーの死後、1806年にトーマス・マーティンが出版した『Gardener's Dictionary』では、ミラーがリコペルシコン(Lycopersicon)と記載した種はすべてナス属(Solanum)に分類されている。

次の時代には、トマトの種はほとんどがリコペルシコン属(Lycopersicon)として独立して記載されていますが、一部の学者はナス科(Solanum)にも割り当てています。 19世紀のトマトに関する最も重要な著作には、リコペルシコン属(Lycopersicon)を認め、いくつかの新種を記載したミシェル・フェリックス・デュナルや、トマトをナス科(Solenaceae)に分類したリヒャルト・ヴェットシュタインがいます。

20世紀半以降

トマトに関する最初の包括的な2つの分類法は、コーネリアス・ハーマン・ミューラー(1940年)とレナードC.ラックウィル(1943年)によるもので、両者ともにこの種をリコペルシコン属(Lycopersicon)として認識していた。 ミュラーは、この属を2種のエアリコペルシコン(Eulycopersicon)と4種のエリオペルシコン(Eriopersicon)の2つの亜属に分けた。 また、新種といくつかの品種や形態についても記述しています。 ラックウィルは、ミュラーの亜属の区分を採用しているが、エリオペルシコン亜属(Eriopersicon)の中に5種を認め、その他の下属の区分を設けました。 1950年代から1970年代末まで、トマトの分類に関するさまざまな著作が発表されたが、その多くは栽培用トマトに強く焦点を当てたものであった。 このような栽培トマトの細分化のコンセプトは、ドイツの栽培植物研究所のクリスチャン・レイマン(1954年)や、旧ソ連の植物遺伝資源研究所のドミトリー・ブレジネフ(1958年、1964年)によって開発されました。

アメリカでは、特にチャールズ・M・リックが何十年にもわたってトマトの研究に従事していました。 大規模な育種を行うとともに、交配実験の結果に基づいてトマトをリコペルシコン属として分類する細分化を行った。 この細分類では9種が認められ、エスクレンタム群(Esculentum complex)とペルビアナム群(Peruvianum complex)に分類されています。 1990年にアラン・チャイルドが行ったリコペルシコン・セクション(Solanum sect. Lycopersicon)としての分類学的改訂では、11種が2つのサブセクションと3つのシリーズに分類されているが、現在は独立しているリコペルシコイデス(Solenum sect. Lycopersicoides)の種をリコペルシコン(Solanum sect. Lycopersicon)に分類しました。

1982年にジェフリー・D・パーマーとダニエル・ザミールが行った野生のトマト種とその近縁種の系統分析は、植物に分子生物学的手法を用いた最初の研究の一つである。 1993年以降、さらなる分子生物学的研究により、トマトは系統的にはナス属(Solanum)に属し、そこではペトタ亜属(Subgenus petota)に属することが明らかになった。 さらに、植物標本の集中的な調査と分布地域の探検により、2008年までに合計3つの新種が発見されました。 これらの新しい発見は、これまでの分類学上の概念がもはや通用しないことを明らかにした。

2008年6月、アイリス・エディス・ペラルタ、デイビット・M・スプーナー、サンドラ・ナップにより、トマトセクションの改訂版が出版されました。 その中で彼らは、上記「目次:内部分類」で示したように、3つの種グループの13種と1つの独立した種を認識しています。

ワイルドトマト

ワイルドトマトとは、ナス属(Solanum)のトマト節(Sect. Lycopersicon)に分類される野生トマトの総称である。 トマトに似た果実(可食・不可食を含む)を持つナス科やナス属の植物が、俗にワイルドトマトと呼ばれている事もあるが、これは不正確である。 これらを含めた種の中には致命的な毒を持つものもあるので注意しなければならない。

- フィサリス・アングラタ(Physalis angulata):和名ヒロハフウリンホオズキ

- ソラナム・カロリネンス(Solanum carolinense):和名ワルナスビ

- ソラナム・クァドリロカラタム(Solanum quadriloculatum):ブッシュトマトの一種

- ソラナム・ウォレス(Solanum wallacei)

などがあります。

エアルームトマト

エアルーム(Heirloom)とは「先祖伝来」を意味し、その系統品種で「エアルームトマト」と呼ばれるトマトがあります。 現在のトマト業界ではフルーツトマトをはじめとする高糖度合戦ともいえる一極集中的な動きが主流となってる中、糖度に左右されない野趣あふれるエアルームトマトは、傾合されないコアな栽培家とトマトマニア、食通の間で人気が高まっています。 トマト研究者の中には自家栽培して食すことも多く、現在のトマトは本来の味ではないという研究者が多いのも事実である。 元々、トマトは他の当たり前に甘いフルーツと糖度合戦をしなくても魅力ある果実のため、高糖度トマトは飽和状態になり、ある時期を境に停滞すると思われ、それと反比例してエアルームトマトに目を向ける栽培者と消費者が増える可能性があります。

経済的重要性

栽培トマトの最も可能性の高い祖先は、世界各地の熱帯・亜熱帯地域に自生する野生のチェリートマト(Solanum lycopersicum var cerasiforme)とされおり、栽培から逃れたもの、または偶然持ち込まれたものである。 作物化の過程で最も重要な進化的変化は、遺伝子基盤の狭小化と果実サイズの肥大化である。

長い間、トマトの育種では、遺伝的に近縁の野生のトマトからさまざまな遺伝子を得て、作物の遺伝的多様性を補う必要がありました。 外来種は、ウイルス、真菌病、細菌病、線虫、昆虫、悪環境などの病害に対する抵抗性遺伝子の供給源として、また、果実の品質や成熟に関連する形質の変動源として、栽培トマトと交配されてきました。